À l’été 1942, la France connaît d’importantes opérations menées contre les populations juives. Ces rafles vont conduire à l’arrestation de plusieurs dizaines de milliers de personnes. Dans la zone nord de la France coupée en deux, mais aussi au sud, là où le régime de Vichy exerce seul l’autorité. Face à ces opérations, les sauvetages s’organisent. Un sauvetage d’ampleur concerne Vabre.

L’été 1942, été des rafles

Au nord de la ligne de démarcation, les rafles ont commencé avec celle du Vélodrome d’Hiver de Paris, où près de 13 000 personnes – dont 4 000 enfants – ont été internés après les arrestations massives des 16 et 17 juillet 1942. Ces opérations ont été conduites par la police française. Le séisme du « Vel d’Hiv » a connu de multiples répliques, à Paris et partout dans la zone nord, pendant tout l’été.

Au sud de la ligne de démarcation, où s’exerce l’autorité du régime de Vichy de Philippe Pétain, les opérations concernent début août les camps d’internement comme Gurs et Rivesaltes, où croupissent des juifs étrangers souvent expulsés d’Allemagne. Le 26 août 1942, une opération est lancée à l’échelle de toute la zone sud : près de 7 000 personnes sont arrêtées. Ces rafles sont exclusivement menées par les forces de l’ordre françaises, police et gendarmerie, un cas unique en Europe. L’imminence de cette rafle, suggérée par les déportations de début août et par la presse vichyste vantant les projets contre les « indésirables », a conduit plusieurs mouvements à se préparer en amont.

Sortir des camps d’internement

Dans les camps de Gurs et de Rivesaltes, des associations comme le Cimade et l’Œuvre de secours aux enfants (OSE) sont mobilisées pour exfiltrer les plus jeunes internés. Madeleine Barot (Cimade) et Andrée Salomon (OSE) ont ainsi fait sortir de nombreux enfants et adolescents, avec les assistantes sociales de leurs mouvements. C’est le cas d’Irène Kramer ou de Berthe Bloch. Les deux adolescentes, allemandes juives internées depuis 1940 à Gurs puis Rivesaltes, sont extraites en juin 1942.

Sortir de Rivesaltes est essentiel, mais il faut ensuite se cacher. Pour cela, les adolescentes suivent des agents de la Sixième, réseau clandestin de sauvetage monté par les Éclaireurs israélites de France (ÉIF). Par ce biais, Irène Kramer et Berthe Bloch arrivent à Moissac (Tarn-et-Garonne) puis sont dirigées vers Lautrec (Tarn) où les ÉIF ont une maison d’enfants et un chantier rural. Ces lieux, d’abord replis face à la campagne de 1940, sont devenus des lieux d’hébergement et d’éducation pérennes. Arrivée le 23 août 1942 à Lautrec, la cohorte d’Irène et Berthe compte une vingtaine d’adolescentes. Âgées de 16 à 20 ans, épuisées par le trajet, elles sont recueillies par Denise Gamzon, épouse du fondateur des ÉIF qui dirige le chantier rural. Celle-ci, prévenue par le gendarme Fernand Farssac de l’imminence de la rafle du 26 août, mobilise son réseau pour évacuer les adolescentes. Elle contacte Hélène Rulland, cheftaine scoute.

Les Éclaireurs unionistes (ÉU, protestants) et les Éclaireurs israélites ont noué, tout au long des années 1930, de sérieuses relations. Denise Gamzon (ÉIF) et Hélène Rulland (ÉIF) se connaissaient donc avant la guerre par le scoutisme. Alertée, Hélène Rulland a pris attache avec Robert Cook, pasteur de Vabre et responsable départemental des scouts protestants. Cousins par alliance, Hélène Rulland et Robert Cook ont organisé le transfert de Lautrec à Vabre, par Castres où Simone Rulland (ÉU) a aidé. Dans les premiers jours après la rafle du 26 août, une trentaine d’adolescentes sont arrivées à Vabre.

La rafle de Lacaune, un choc pour la montagne

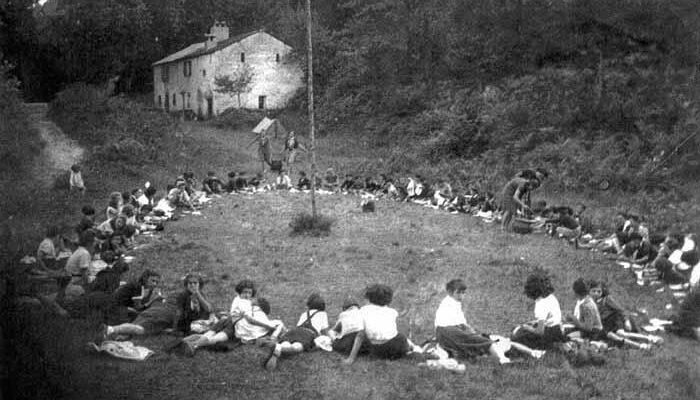

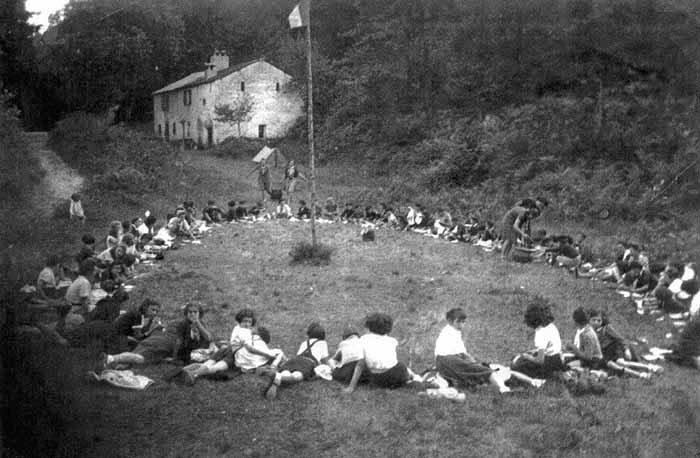

Lorsque les adolescentes arrivent à Vabre, elles sont dirigées sur les hauteurs du hameau de Renne, où une ferme déjà utilisée pour des camps d’éclaireurs leur a servi d’abri. Elles ont été accompagnées par Hélène Rulland et quatre autres éclaireuses unionistes (Gisèle Agnel, Simone Carayol, Suzanne Guesh et Jeanne Raynaud), mais aussi par Nicole Bloch (ÉIF), à peine âgée de 16 ans. Les adolescentes sont déguisées en éclaireuses unionistes, conduites au temple, ravitaillées discrètement.

Vabre n’a pas connu de rafles, contrairement à Lacaune. La commune était centre d’assignation à résidence pour 648 personnes juives. L’opération de gendarmerie conduite le 26 août 1942 mène à 104 arrestations et déportations vers les camps nazis. « C’était comme la Saint-Barthélemy », témoignent des Lacaunais témoins des arrestations, où parents et enfants sont séparés. Sollicités pour appuyer le dispositif, les gendarmes locaux ont été marqués par ce qu’ils ont vu.

Robert Cook, pour assurer le bon déroulement du sauvetage, a informé le maire de Vabre. Républicain convaincu, en poste depuis 1927, Pierre Gourc a déjà caché aux autorités le nombre de juifs logés sur sa commune. À l’été 1942, il n’hésite pas à soutenir l’initiative du pasteur. Pour sceller la sécurité de cette opération, les deux hommes conviennent de convoquer le brigadier-chef de gendarmerie, Hubert Landes. À leur proposition d’agir en silence, ce dernier répond : « Je suis de tout cœur avec vous. J’ai été à Lacaune la semaine dernière pour faire ces rafles, j’ai été écœuré, je suis tout à fait d’accord avec vous. »

La difficile piste des adolescentes sauvées

De nombreuses incertitudes demeurent sur le sauvetage de la jasse de Renne : combien y avait-il exactement d’adolescentes, qui étaient-elles au-delà des trois connues, combien de temps sont-elles restées, combien d’acteurs ont été mobilisés pour assurer leur quotidien et leur mise à l’abri…

Le chiffre d’une trentaine correspond à l’essentiel des témoignages connus, bien que d’autres adolescentes rescapées de la rafle de Lacaune aient été amenées dans les jours suivants le début du camp, notamment par Zulma Armengaud, ÉU et institutrice de Saint-Pierre de Combejac. Le seul document manuscrit connu du camp, une feuille signée par Nicole Bloch et Édith Kremsdorf (ÉIF), indique des dates allant du 4 septembre au 8 octobre 1942. Une carte postale envoyée le 18 octobre par Édith Kremsdorf confirme une fin du camp dans les dix premiers jours d’octobre. L’éclaireuse venait d’accompagner deux adolescentes vers un nouveau lieu d’accueil, une maison des ÉIF à Auvillar (Tarn-et-Garonne). Certaines adolescentes auraient été conduites jusqu’en Suisse. Toutes auraient survécu.

Simone et Hélène Rulland, Robert Cook et Hubert Landes ont été reconnus Justes parmi les Nations.

Sources : Amicale des Maquis de Vabre, Yad Vashem, Mémorial de la Shoah, mémoire de master Simon Louvet, Les Juifs de Lacaune sous Vichy par Sandra Marc.